낙민동추노의 팜

식품업계 이익률 5%인데 폭리?…"가격통제 해결책 아냐"

낙민동추노

2025.10.08 오전 00:15예약발행

작년 연말인가, 올해 초에 '오리온'은 너무 확실한 구간으로 느껴져 투자를 하였다.

큰 수익은 아니었지만, 20% 내외로 정리하였고, 투자하면서도 안전하다고 느껴졌다.

(꼬북칩은 미국에서 인기 좋고, 비쵸비도 관광객에게는 특산품이다)

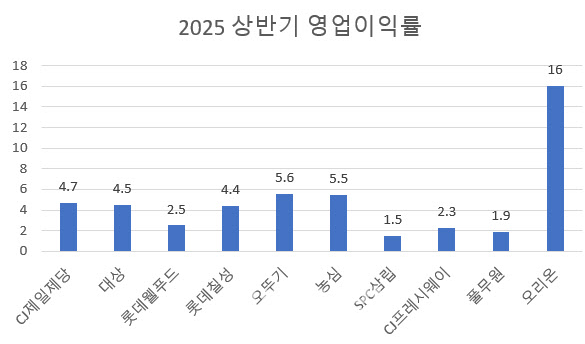

진짜 압도적이다.

또 다시 나름? 안전한 구간에 도달할 수 있다는 생각이 잠시 느껴진다.

매수 가능한 가격을 계속 확인을 해야 되겠다.. (리스크는 아마도 꿈도체로 수급 몰빵 집중으로 소외 가능성 高)

PBR 1.1, ROE 15, 영업이익률 15%이상, 해외매출 약65%

그런데 잘 아시는 분이 이런 이야기를 하는것은 참으로 아이러니 하다.

돈이 얼마나 풀렸는데, 누구보다 잘 알고 있을 건데...

그런데...무서운 사실은 통제대상으로 생각하고 있다는 것...그리고 사형을 언급....

전날 국무회에서 “왜 식료품 물가만 이렇게 많이 오르나”라며 “식료품 물가 상승이 시작된 시점은 2023년 초다. 정부가 통제 역량을 상실한 것으로 봐야 한다”고 말했다. 이 대통령은 나아가 주병기 공정거래위원장을 향해 “(불공정행위를 하는 기업들의) 고삐를 놔주면 담합·독점으로 횡포를 부리고 폭리를 취한다”며 “조선시대 때도 매점매석한 사람을 잡아 사형시키고 그랬다”고 언급했다.

李대통령, 30일 국무회의 식료품 담합 발언에 술렁

업계 "원자재, 환율, 인건비 상승 탓...억울·답답"

"가격통제에 투자·고용 위축, K푸드 열풍 지속 어려워"

전문가 "가격통제 근본적 대책 아냐, 진짜 원인 찾아야"

이재명 대통령의 식료품 물가 관련 발언에 식품업계가 술렁이고 있다. 이 대통령이 최근 식료품 물가 상승 원인을 식품업계의 폭리와 담합에서 찾으면서 사실상 가격 통제를 종용하고 있어서다. 식품업계는 최근 가격 상승이 원재료 가격과 환율, 인건비 상승 등이 맞물린 결과라는 입장이다. 전문가들은 가격 통제가 근본적인 해결책이 아니라고 봤다.

1일 업계에 따르면, 이 대통령은 전날 국무회에서 “왜 식료품 물가만 이렇게 많이 오르나”라며 “식료품 물가 상승이 시작된 시점은 2023년 초다. 정부가 통제 역량을 상실한 것으로 봐야 한다”고 말했다. 이 대통령은 나아가 주병기 공정거래위원장을 향해 “(불공정행위를 하는 기업들의) 고삐를 놔주면 담합·독점으로 횡포를 부리고 폭리를 취한다”며 “조선시대 때도 매점매석한 사람을 잡아 사형시키고 그랬다”고 언급했다.

최근 물가는 가공식품 등 식료품을 중심으로 높은 건 사실이다. 8월 소비자물가지수는 116.45(2020년=100)로 1년 전보다 1.7% 올랐다. 해킹 사태가 터진 SK텔레콤이 가입자 이탈을 막기 위해 내놓은 통신요금 50% 인하 덕분에 9개월 만에 최저치로 떨어졌다. 하지만 농축수산물과 가공식품 상승률(전년 동월대비)은 각각 4.8%, 4.2%로 전체 소비자물가 상승률을 웃돌았다. 지난 7월에도 가공식품은 4.1% 올라 전체 소비자물가(2.1%) 상승률의 2배 수준을 기록했다.

최근 가공식품 물가 상승은 각종 비용 상승으로 원가 부담이 커졌기 때문이다. 한국식품산업협회 관계자는 “최근 식품 기업들은 국제 원자재 가격과 환율, 인건비 등의 동시다발적인 상승으로 원가부담이 늘어 경영환경에 애로가 발생하고 있다”고 말했다. 식품산업협회에 따르면, 톤(t)당 커피(아라비카) 가격은 2020년 6월 2142달러에서 지난 2월 8873달러로 4배 넘게 상승했다. 초콜릿 등의 원료로 사용되는 코코아도 톤당 2020년 3월 2406달러에서 지난 1월 1만 1160달러로 4.6배로 급등했다. 과자와 빵, 제과, 아이스크림 등 식품 제조 전반에 쓰는 팜유 역시 톤당 2020년 3월 745달러에서 지난해 11월 1128달러까지 50% 넘게 올랐다. 한국은행에 따르면, 원달러 환율(평균) 역시 2020년 1180원에서 지난해 1364원으로 올랐고 최근 1400원대를 오르내리고 있다. 근로자 평균 임금상승률은 2022년 5.3%, 2023년 4.4%, 2024년 4%로 평균 4~5% 수준이다.

이런 상황에서도 가격 인상을 자제하거나 최소화하며 정부 물가안정 기조에 동참해온 식품업계로서는 답답하다는 입장이다. 식품업계 한 관계자는 “지금의 물가 상승을 마치 식품기업이 불공정 담합을 일삼은 결과로 매도하는 것은 억울하다”면서 “국내 식품기업은 내수가 안정돼야 글로벌 진출도 활발하게 할 수 있다. 이렇게 통제를 받으면 글로벌 진출에도 차질을 빚게 되고 K푸드 열풍도 이어가기 어렵다”고 했다. 또 다른 식품업계 관계자는 “식품사 영업이익률이 평균 5% 수준밖에 안되는 데 담합·폭리 등을 거론하며 시장통제를 하려는 것은 시대착오적 발상”이라며 “제조사가 가격 결정권도 못 갖고 정부 눈치만 보게 되는 상황은 결국 내수 투자 축소와 고용 위축 등으로 이어질 것”이라고 우려했다. 실제 상반기 기준으로 매출 3조원 이상의 상장 식품기업(담배 제외) 영업이익률 평균은 4.9%에 불과하다.

전문가들도 정부 가격 통제가 물가안정을 위한 근본적은 해답은 아니라고 봤다. 우석진 명지대 경제학과 교수는 “시장경제를 하는 상황에서 가격 통제는 하면 안 된다”며 “독과점 이슈로 가격 변동성이 커진 게 아닌지 살펴볼 수는 있겠지만, 전달하는 방식도 너무 거칠다”고 지적했다. 이상현 고려대 식품자원경제학과 부교수도 “가격 통제는 지속가능하지 않다. 국내 식료품 물가 지수가 세계적으로 높긴 하지만 원인을 아직 정확하게 찾지 못하고 있어 원인 규명부터 해야 한다”면서 “식품 제조사는 코로나 전후와 러우 전쟁을 시점으로 많이 오른 원자재 가격을 한번에 소비자 가격으로 전가하지 못하고 순차적으로 나눠서 반영하고 있는 상황”이라고 말했다.

댓글 0

첫번째 댓글을 남겨주세요